Mestieri e società

IL BRACCIANTE - u bracciante

Rubrica "Mestieri e società" a cura di Michele Gismundo e Giuseppe Marrulli

sabato 8 febbraio 2025

La figura del bracciante agricolo che vende ai proprietari dei terreni coltivati la forza delle sue braccia in cambio di un salario - ritenuto storicamente e nell'attualità del tutto insufficiente a remunerare la dura fatica e ad assicurare un decoroso tenore di vita - è l'emblema delle povere condizioni economiche in cui versava la popolazione gravinese, come quella dei centri rurali soprattutto nel sud Italia, in larga parte del Novecento. Quell'economia di sussistenza spiega la durezza, a volte la violenza, delle lotte sindacali per il riconoscimento di clausole contrattuali più favorevoli e di trattamenti salariali adeguati.

Consegnata alla storia la campagna di rivendicazioni che caratterizzò con i suoi eccessi e con le sue vittime sacrificali gli anni del secondo dopoguerra, resta l'amara considerazione che la situazione di sfruttamento o, per usare un eufemismo, la sottovalutazione in termini economici e sociali del lavoro svolto nei campi continua ad essere al centro delle discussioni sul tema delle nuove relazioni tra il ceto agrario di oggi e la manodopera ingaggiata, che è spesso di origine extraeuropea e viene intermediata sfavorevolmente da penalizzanti forme di caporalato.

Già nell'antica Grecia il lavoro in agricoltura era considerato compito degli schiavi. La schiavitù era una pratica molto diffusa per assicurare il buon funzionamento economico delle città. Oltre alla schiavitù personale - in cui lo schiavo è un individuo privato della propria libertà e sottomesso al volere di un padrone - esisteva la schiavitù riferita alle terre, tipica dei Penesti della Tessaglia e degli Iloti di Sparta. Addirittura, durante il periodo classico, i greci usavano il termine andrópodon, che significa uno coi piedi da uomo, come opposto a tetrápodon nel senso di quadrupede, bestiame. Non finisco di meravigliarmi del fatto che delle altre arti meno necessarie alla vita si trovano dei maestri, mentre non si trovano né maestri né discepoli della scienza dei 50 campi. Questa massima di Lucio Giunio Moderato Columella, che svolse il lavoro di fattore di aziende agricole, ci riporta alla vecchia diatriba in voga nel Novecento, che contrapponeva la categoria sociale dei cafoni a quella degli artieri, ovvero degli artigiani. Anche in questo caso la contrapposizione serviva a mettere in luce surrettiziamente la presunta superiorità dei secondi rispetto ai primi, considerati ciucci di fatica, privi di istruzione e maleducati.

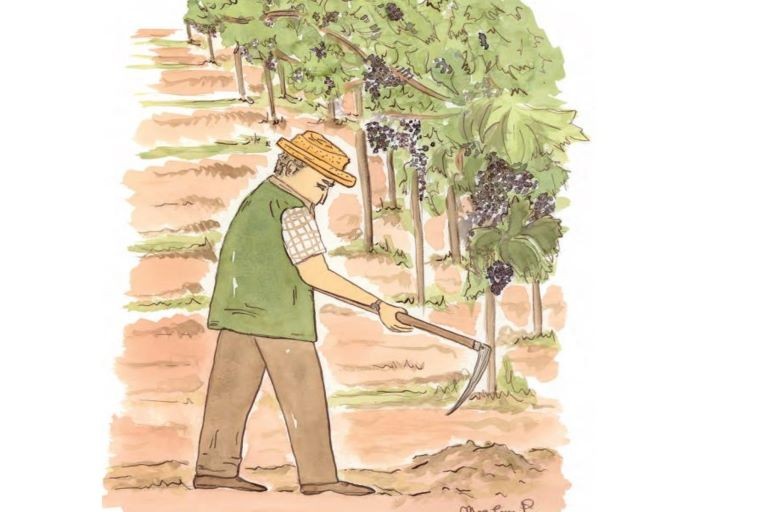

Il bracciante svolgeva i lavori più duri nella campagna, come quello di zappare la vigna sotto il caldo afoso dell'estate. U zappatöre, dopo anni di quella fatica, si ritrovava con la schiena curva. Alla fine di una lunga giornata di lavoro tornava a casa con la zappa in mano e, dopo cena, era già presente in piazza delle Some a Gravina, oggi piazza Notar Domenico, per il mercato umano delle braccia. Gli zappatori offrivano i loro muscoli a giornata ai padroni delle terre. Questi sceglievano i più dotati fisicamente ai quali davano una misera paga giornaliera, senza altri diritti, sfruttati dallo spuntar del sole fino al tramonto. Non c'erano alternative, dovevano sfamare la famiglia. Accettavano di fare anche la zappatura in profondità, con una zappa del peso di circa cinque chili, necessaria per piantare la vigna ed estirpare la gramigna. Il salario dei padroni non era sufficiente per vivere e i braccianti erano costretti a integrare le magre entrate andando a raccogliere i funghi sulla Murgia e a scavare i lampascioni, le vambasciule. Erano vambasciulêre tante persone povere, umili, che abitavano nella maggior parte dei casi nei rioni antichi del paese, il rione Piaggio e il rione Fondovito.

Il popolo di quei rioni viveva appartato dagli occhi dell'altra gente, quella che vestiva bene, la gente ricca della Gravina di sopra. Negli anni del dopoguerra nei rioni poveri c'erano case assurdamente addossate l'una all'altra, abitate da nuclei famigliari di sette, otto, nove figli. C'erano case con tetti di tegole e lamiere di stagno che riparavano tantissima umanità dal sole e dalla pioggia. Erano case - grotte dove si entrava da porte che quasi sempre erano l'unico vano da cui penetrava la luce e dalle quali uscivano i cattivi odori. In qualche cavo di muro venivano ricavati i camini, quando ciò non era possibile si cucinava e ci si riscaldava su bracieri che ardevano al centro dell'ambiente. Se i figli erano troppi, la sera, per farli dormire, si stendeva a terra la paglia e sulla paglia una coperta. Molto spesso i muri delle grotte erano nudi, nemmeno intonacati e l'umido prima ancora di sentirlo sulla pelle balzava subito agli occhi sotto il soffitto. C'erano, a Piaggio e Fondovito, stanze che servivano da abitazione, da stalla e da cucina ed ospitavano promiscuamente uomini e animali, donne e ragazzi, giovani e vecchi. Sui pianerottoli spesso si adunavano le donne, i vecchi e i bambini. I litigi si susseguivano ai litigi, le voci si perdevano sullo sfondo di Petramagna, la collina dove all'epoca romana sorgeva Gravina. L'acqua non arrivava in questi rioni, quasi sempre a dorso di donna l'acqua veniva trasportata dalle fontane pubbliche - dalle cosiddette quattro fontane di piazza Notar Domenico - nelle case sotto il sole o sotto la pioggia; a dorso di uomini, risalendo il pendio, si trasportavano i morti al cimitero.

Il trattamento disumano dei braccianti, sempre chini faccia a terra e schiena curva per svolgere il proprio lavoro, è stato evocato nei canti popolari di alcuni cantori e gruppi musicali che hanno così raccontato alle nuove generazioni le tristi esperienze di quei diseredati. Il cantastorie foggiano Matteo Salvatore nella canzone Lu sovrastante - ripresa a Gravina dai Fratelli Cicolecchia - ha messo in evidenza il cinico comportamento del sorvegliante che impediva ai braccianti di parlare e di bere sotto il sole cocente dell'estate, per evitare che interrompessero il lavoro. Dovevano continuare a faticare senza soste. In questo clima di accentuata ostilità tra operai della terra e padroni si è svolta l'esistenza di Carmine Calia, chiamato confidenzialmente Carminuccio (1930 - 2022).

È rimasto coerente con il suo credo politico - quello comunista - fino alla fine, tanto che negli ultimi anni di vita pregava il figlio Giuseppe di prendere nota delle sue idee e di custodire la memoria delle esperienze vissute. Sosteneva che le nostre idee, le nostre lotte in agricoltura continueranno per sempre, criticava la legge sul collocamento che consentiva ai padroni di ingaggiare i famigliari fino al quarto grado andando così a scapito dei veri braccianti e condannava la pratica illegale del caporalato. Carmine si è speso, fin da ragazzo, quando in prima fila nei cortei portava la bandiera rossa, nella difesa dei diritti e della dignità dei braccianti e dei contadini che Giuseppe Di Vittorio definiva l'ultima ruota del carro sociale. Il suo mestiere era proprio quello di bracciante agricolo.

Nel 1958 sposò Maria Domenica Piccinonna (1929 - 2020), che aveva trascorso l'infanzia e la giovinezza nell' Orfanotrofio Femminile di San Domenico insieme alla sorella Bettina. Anche questa fu accolta in famiglia. Dal matrimonio sono nati Giuseppe (muratore), Arcangelo (marmista), Crescenza e Maria (casalinghe). La famiglia di Carmine ha abitato nel rione Piaggio fino al 1981 quando, per le conseguenze del terremoto del 23 novembre 1980, lasciò quella casa e si stabilì in un appartamento delle case popolari in via Fazzatoia venduto dal fratello di Carmine, il senatore comunista Michele Calia. Contrariamente alla moglie che aveva frequentato le scuole medie dell'orfanotrofio, Carmine aveva studiato fino alla licenza elementare. Subito dopo però cominciò ad andare al bosco comunale, in bicicletta o a piedi, per raccogliere la legna da ardere e ricavarne la carbonella per il riscaldamento. Imparò, inoltre, a raccogliere i funghi e a scavare i lampascioni. In seguito prese a coltivare un orto, la padule, nel rione Piaggio proprio sui terrazzamenti a ridosso dell'antica chiesa di Santa Lucia e iniziò a frequentare le campagne degli agrari in qualità di bracciante.

Al bosco lavorava nelle quindicine disposte dal Comune per la riforestazione. In ultima analisi svolgeva più di un mestiere connesso con l'agricoltura. Tutti questi lavori gli permettevano di sostenere la famiglia. La raccolta dei lampascioni era abbondante nella stagione autunnale e il ricavato della vendita contribuiva a dare una bella boccata di ossigeno alla famiglia. Carminuccio è rimasto in attività fino agli ottant'anni. Da giovane si recava a porta San Michele per le trattative d'ingaggio, cioè andava a premétte la prestazione del lavoro fisico ai vari possidenti agrari, prima di tutto a quelli con i quali si era instaurato un rapporto di reciproca fiducia: don Michele Pepe e la famiglia Desiante, entrambi con tenute agricole in prossimità di Poggiorsini.

Il salario per giornata era basso e bisognava integrarlo con altre occupazioni svolte in proprio. Al rione Piaggio gli uomini in età da lavoro erano tutti braccianti agricoli che conducevano nel contempo piccoli appezzamenti di terreno coltivati a vigna e oliveto dai quali ricavavano frutta, uva per il vino e olio per le necessità famigliari. C'era in quel rione uno spirito di solidarietà tra le famiglie del vicinato. Nei pressi della casa di Carminuccio abitavano le famiglie numerose dei Desiante e dei Guida, la famiglia Bozzella, la famiglia Lupoli. La casa era di proprietà dei Calia e derivava dal frazionamento dell'abitazione paterna che fu suddivisa tra cinque figli. La famiglia di Carmine abitava in due piccole stanze, con un ingressino, un angolo per i servizi e il terrazzino. Una sola porta, quella d'ingresso, e due finestrelle. Senza acqua corrente e, per riscaldamento, un braciere pieno di carbonella posto al centro della cucina.

Nonostante quelle condizioni economiche, tutti i figli di Carmine hanno studiato fino alla terza media; subito dopo hanno dovuto imparare un mestiere e cominciare a lavorare per contribuire al bilancio famigliare e poi costruirsi una propria autonoma famiglia. Carmine è stato un attivista sindacale della CGIL e ha militato nel Partito Comunista Italiano, partito di elezione dei rioni storici di Gravina, sino al 1966 quando - insieme ai compagni Domenico Nuzzi, Antonio Martone, tali Fiorentino e D'Ambrosio - fondò la sezione del Partito Comunista d'Italia Marxista Leninista. La qual cosa provocò una rottura nella relazione con il fratello Michele, che rimase convinto militante del PCI. Con tale profilo di militanza politica Carmine è stato uno dei protagonisti della stagione di scioperi e proteste, che culminarono nei blocchi stradali e nell'occupazione dei luoghi in contestazione, cioè le terre, la pineta comunale che era in costruzione, il bosco "Difesa Grande" le cui risorse davano lavoro a molti disoccupati. In seguito all'asprezza delle forme di lotta, Carmine fu messo più volte in stato di fermo di polizia. Molte notti non rientrava a casa a causa del fermo o perché impegnato in azioni di picchettaggio.

In famiglia, la moglie viveva in uno stato di continua preoccupazione per le conseguenze che quegli scioperi potevano avere sulle libertà di Carmine. Nel 1961 Calia emigrò in Germania a causa della situazione di bisogno della famiglia e lavorò per un anno nelle acciaierie di Stoccarda. Rimase sempre fiero della sua appartenenza politica e della partecipazione al movimento sindacale, in quanto aveva sperimentato sulla propria pelle le condizioni di povertà e le discriminazioni sociali diffuse nel dopoguerra. Rimase fiero anche della vita trascorsa come abitante del Piaggio, chjascêre, dove, a differenza di quanto ritenuto a livello generale, apprezzò, lui che era ateo, l'onestà della povera gente e l'elevato senso di umanità

Fonte:

Libro di Michele Gismundo - Giuseppe Marrulli, MESTIERI E SOCIETA' nel Novecento a Gravina in Puglia, ed. Algramà, Matera 2023. Illustrazione di Marilena Paternoster.

Consegnata alla storia la campagna di rivendicazioni che caratterizzò con i suoi eccessi e con le sue vittime sacrificali gli anni del secondo dopoguerra, resta l'amara considerazione che la situazione di sfruttamento o, per usare un eufemismo, la sottovalutazione in termini economici e sociali del lavoro svolto nei campi continua ad essere al centro delle discussioni sul tema delle nuove relazioni tra il ceto agrario di oggi e la manodopera ingaggiata, che è spesso di origine extraeuropea e viene intermediata sfavorevolmente da penalizzanti forme di caporalato.

Già nell'antica Grecia il lavoro in agricoltura era considerato compito degli schiavi. La schiavitù era una pratica molto diffusa per assicurare il buon funzionamento economico delle città. Oltre alla schiavitù personale - in cui lo schiavo è un individuo privato della propria libertà e sottomesso al volere di un padrone - esisteva la schiavitù riferita alle terre, tipica dei Penesti della Tessaglia e degli Iloti di Sparta. Addirittura, durante il periodo classico, i greci usavano il termine andrópodon, che significa uno coi piedi da uomo, come opposto a tetrápodon nel senso di quadrupede, bestiame. Non finisco di meravigliarmi del fatto che delle altre arti meno necessarie alla vita si trovano dei maestri, mentre non si trovano né maestri né discepoli della scienza dei 50 campi. Questa massima di Lucio Giunio Moderato Columella, che svolse il lavoro di fattore di aziende agricole, ci riporta alla vecchia diatriba in voga nel Novecento, che contrapponeva la categoria sociale dei cafoni a quella degli artieri, ovvero degli artigiani. Anche in questo caso la contrapposizione serviva a mettere in luce surrettiziamente la presunta superiorità dei secondi rispetto ai primi, considerati ciucci di fatica, privi di istruzione e maleducati.

Il bracciante svolgeva i lavori più duri nella campagna, come quello di zappare la vigna sotto il caldo afoso dell'estate. U zappatöre, dopo anni di quella fatica, si ritrovava con la schiena curva. Alla fine di una lunga giornata di lavoro tornava a casa con la zappa in mano e, dopo cena, era già presente in piazza delle Some a Gravina, oggi piazza Notar Domenico, per il mercato umano delle braccia. Gli zappatori offrivano i loro muscoli a giornata ai padroni delle terre. Questi sceglievano i più dotati fisicamente ai quali davano una misera paga giornaliera, senza altri diritti, sfruttati dallo spuntar del sole fino al tramonto. Non c'erano alternative, dovevano sfamare la famiglia. Accettavano di fare anche la zappatura in profondità, con una zappa del peso di circa cinque chili, necessaria per piantare la vigna ed estirpare la gramigna. Il salario dei padroni non era sufficiente per vivere e i braccianti erano costretti a integrare le magre entrate andando a raccogliere i funghi sulla Murgia e a scavare i lampascioni, le vambasciule. Erano vambasciulêre tante persone povere, umili, che abitavano nella maggior parte dei casi nei rioni antichi del paese, il rione Piaggio e il rione Fondovito.

Il popolo di quei rioni viveva appartato dagli occhi dell'altra gente, quella che vestiva bene, la gente ricca della Gravina di sopra. Negli anni del dopoguerra nei rioni poveri c'erano case assurdamente addossate l'una all'altra, abitate da nuclei famigliari di sette, otto, nove figli. C'erano case con tetti di tegole e lamiere di stagno che riparavano tantissima umanità dal sole e dalla pioggia. Erano case - grotte dove si entrava da porte che quasi sempre erano l'unico vano da cui penetrava la luce e dalle quali uscivano i cattivi odori. In qualche cavo di muro venivano ricavati i camini, quando ciò non era possibile si cucinava e ci si riscaldava su bracieri che ardevano al centro dell'ambiente. Se i figli erano troppi, la sera, per farli dormire, si stendeva a terra la paglia e sulla paglia una coperta. Molto spesso i muri delle grotte erano nudi, nemmeno intonacati e l'umido prima ancora di sentirlo sulla pelle balzava subito agli occhi sotto il soffitto. C'erano, a Piaggio e Fondovito, stanze che servivano da abitazione, da stalla e da cucina ed ospitavano promiscuamente uomini e animali, donne e ragazzi, giovani e vecchi. Sui pianerottoli spesso si adunavano le donne, i vecchi e i bambini. I litigi si susseguivano ai litigi, le voci si perdevano sullo sfondo di Petramagna, la collina dove all'epoca romana sorgeva Gravina. L'acqua non arrivava in questi rioni, quasi sempre a dorso di donna l'acqua veniva trasportata dalle fontane pubbliche - dalle cosiddette quattro fontane di piazza Notar Domenico - nelle case sotto il sole o sotto la pioggia; a dorso di uomini, risalendo il pendio, si trasportavano i morti al cimitero.

Il trattamento disumano dei braccianti, sempre chini faccia a terra e schiena curva per svolgere il proprio lavoro, è stato evocato nei canti popolari di alcuni cantori e gruppi musicali che hanno così raccontato alle nuove generazioni le tristi esperienze di quei diseredati. Il cantastorie foggiano Matteo Salvatore nella canzone Lu sovrastante - ripresa a Gravina dai Fratelli Cicolecchia - ha messo in evidenza il cinico comportamento del sorvegliante che impediva ai braccianti di parlare e di bere sotto il sole cocente dell'estate, per evitare che interrompessero il lavoro. Dovevano continuare a faticare senza soste. In questo clima di accentuata ostilità tra operai della terra e padroni si è svolta l'esistenza di Carmine Calia, chiamato confidenzialmente Carminuccio (1930 - 2022).

È rimasto coerente con il suo credo politico - quello comunista - fino alla fine, tanto che negli ultimi anni di vita pregava il figlio Giuseppe di prendere nota delle sue idee e di custodire la memoria delle esperienze vissute. Sosteneva che le nostre idee, le nostre lotte in agricoltura continueranno per sempre, criticava la legge sul collocamento che consentiva ai padroni di ingaggiare i famigliari fino al quarto grado andando così a scapito dei veri braccianti e condannava la pratica illegale del caporalato. Carmine si è speso, fin da ragazzo, quando in prima fila nei cortei portava la bandiera rossa, nella difesa dei diritti e della dignità dei braccianti e dei contadini che Giuseppe Di Vittorio definiva l'ultima ruota del carro sociale. Il suo mestiere era proprio quello di bracciante agricolo.

Nel 1958 sposò Maria Domenica Piccinonna (1929 - 2020), che aveva trascorso l'infanzia e la giovinezza nell' Orfanotrofio Femminile di San Domenico insieme alla sorella Bettina. Anche questa fu accolta in famiglia. Dal matrimonio sono nati Giuseppe (muratore), Arcangelo (marmista), Crescenza e Maria (casalinghe). La famiglia di Carmine ha abitato nel rione Piaggio fino al 1981 quando, per le conseguenze del terremoto del 23 novembre 1980, lasciò quella casa e si stabilì in un appartamento delle case popolari in via Fazzatoia venduto dal fratello di Carmine, il senatore comunista Michele Calia. Contrariamente alla moglie che aveva frequentato le scuole medie dell'orfanotrofio, Carmine aveva studiato fino alla licenza elementare. Subito dopo però cominciò ad andare al bosco comunale, in bicicletta o a piedi, per raccogliere la legna da ardere e ricavarne la carbonella per il riscaldamento. Imparò, inoltre, a raccogliere i funghi e a scavare i lampascioni. In seguito prese a coltivare un orto, la padule, nel rione Piaggio proprio sui terrazzamenti a ridosso dell'antica chiesa di Santa Lucia e iniziò a frequentare le campagne degli agrari in qualità di bracciante.

Al bosco lavorava nelle quindicine disposte dal Comune per la riforestazione. In ultima analisi svolgeva più di un mestiere connesso con l'agricoltura. Tutti questi lavori gli permettevano di sostenere la famiglia. La raccolta dei lampascioni era abbondante nella stagione autunnale e il ricavato della vendita contribuiva a dare una bella boccata di ossigeno alla famiglia. Carminuccio è rimasto in attività fino agli ottant'anni. Da giovane si recava a porta San Michele per le trattative d'ingaggio, cioè andava a premétte la prestazione del lavoro fisico ai vari possidenti agrari, prima di tutto a quelli con i quali si era instaurato un rapporto di reciproca fiducia: don Michele Pepe e la famiglia Desiante, entrambi con tenute agricole in prossimità di Poggiorsini.

Il salario per giornata era basso e bisognava integrarlo con altre occupazioni svolte in proprio. Al rione Piaggio gli uomini in età da lavoro erano tutti braccianti agricoli che conducevano nel contempo piccoli appezzamenti di terreno coltivati a vigna e oliveto dai quali ricavavano frutta, uva per il vino e olio per le necessità famigliari. C'era in quel rione uno spirito di solidarietà tra le famiglie del vicinato. Nei pressi della casa di Carminuccio abitavano le famiglie numerose dei Desiante e dei Guida, la famiglia Bozzella, la famiglia Lupoli. La casa era di proprietà dei Calia e derivava dal frazionamento dell'abitazione paterna che fu suddivisa tra cinque figli. La famiglia di Carmine abitava in due piccole stanze, con un ingressino, un angolo per i servizi e il terrazzino. Una sola porta, quella d'ingresso, e due finestrelle. Senza acqua corrente e, per riscaldamento, un braciere pieno di carbonella posto al centro della cucina.

Nonostante quelle condizioni economiche, tutti i figli di Carmine hanno studiato fino alla terza media; subito dopo hanno dovuto imparare un mestiere e cominciare a lavorare per contribuire al bilancio famigliare e poi costruirsi una propria autonoma famiglia. Carmine è stato un attivista sindacale della CGIL e ha militato nel Partito Comunista Italiano, partito di elezione dei rioni storici di Gravina, sino al 1966 quando - insieme ai compagni Domenico Nuzzi, Antonio Martone, tali Fiorentino e D'Ambrosio - fondò la sezione del Partito Comunista d'Italia Marxista Leninista. La qual cosa provocò una rottura nella relazione con il fratello Michele, che rimase convinto militante del PCI. Con tale profilo di militanza politica Carmine è stato uno dei protagonisti della stagione di scioperi e proteste, che culminarono nei blocchi stradali e nell'occupazione dei luoghi in contestazione, cioè le terre, la pineta comunale che era in costruzione, il bosco "Difesa Grande" le cui risorse davano lavoro a molti disoccupati. In seguito all'asprezza delle forme di lotta, Carmine fu messo più volte in stato di fermo di polizia. Molte notti non rientrava a casa a causa del fermo o perché impegnato in azioni di picchettaggio.

In famiglia, la moglie viveva in uno stato di continua preoccupazione per le conseguenze che quegli scioperi potevano avere sulle libertà di Carmine. Nel 1961 Calia emigrò in Germania a causa della situazione di bisogno della famiglia e lavorò per un anno nelle acciaierie di Stoccarda. Rimase sempre fiero della sua appartenenza politica e della partecipazione al movimento sindacale, in quanto aveva sperimentato sulla propria pelle le condizioni di povertà e le discriminazioni sociali diffuse nel dopoguerra. Rimase fiero anche della vita trascorsa come abitante del Piaggio, chjascêre, dove, a differenza di quanto ritenuto a livello generale, apprezzò, lui che era ateo, l'onestà della povera gente e l'elevato senso di umanità

Fonte:

Libro di Michele Gismundo - Giuseppe Marrulli, MESTIERI E SOCIETA' nel Novecento a Gravina in Puglia, ed. Algramà, Matera 2023. Illustrazione di Marilena Paternoster.

.jpg)

Ricevi aggiornamenti e contenuti da Gravina

Ricevi aggiornamenti e contenuti da Gravina

.jpg)

.jpg)