Passeggiando con la storia

Analogie storiche a Gravina, tra il Coronavirus e la febbre spagnola del secolo scorso

Rubrica “Passeggiando con la storia” a cura di Giuseppe Massari

giovedì 11 giugno 2020

Quanto avesse ragione il filosofo Giambattista Vico, nel sostenere la sua tesi sui corsi e ricorsi storici, solo l'attualità ce lo può confermare e ce lo ha confermato. Abbiamo vissuto mesi terribili e stiamo ancora in una fase di emergenza per una epidemia, il Corona virus, che ha invaso e devastato intere famiglie, interi nuclei famigliari. Tutto paralizzato: dall'economia, alle attività scolastiche, sociali, produttive, commerciali, imprenditoriali. Un freno al turismo culturale e alla libera circolazione di persone e merci. L'impossibilità di rinsaldare i rapporti umani. Uno stravolgimento della vita quotidiana metodica, fatta di abitudini, a volte, forse, non sempre corrette. Chiaramente, anche la nostra città ne ha risentito con i suoi contagi, accertati in un numero di ventuno con quattro morti.

Ma i corsi e i ricorsi storici? Bene, bisogna riprenderli da un'epidemia altrettanto storica, importante, devastante che colpì la nostra città negli anni tra il 1918 e il 1920. Un periodo in cui si era ancora in piena guerra, la prima di natura mondiale, in cui la povertà e la mancanza di condizioni igieniche erano realtà incontrastate nel nostro tessuto sociale ed abitativo. Stiamo parlando della febbre spagnola, che si diffuse in tutto il mondo, causando, secondo le stime dell'epoca, nella sola Itali 50 mila vittime. Gravina, purtroppo, pagò un prezzo altissimo in termini di vite umane. I morti furono 144, nel periodo compreso tra settembre e novembre del 1918. Trentasei di essi a ridosso della festa patronale, esattamente dalla vigilia del 28 settembre all'ultimo giorno dei festeggiamenti. C'è da aggiungere, per completezza, che tra i caduti di guerra, 93, in questo funesto anno, e quelli per la pandemia pari a 144 , il totale fu di 237.

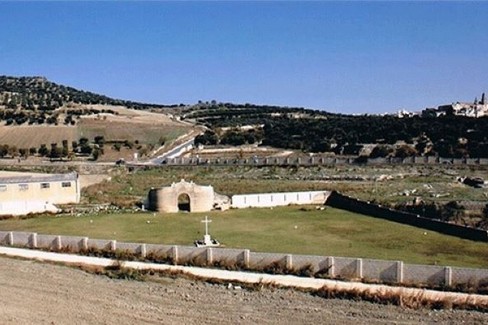

I cadaveri, raccolti con mezzi appositamente noleggiati dalle autorità cittadine, come ai tempi della peste milanese di manzoniana memoria, venivano prima depositati presso il cimitero comunale e poi inumati in quella superficie nelle adiacenze del cimitero, conosciuta come Terra santa, che insiste sul lato sinistro della vecchia strada state 96 per Irsina. Dalle note storiche redatte da Amedeo Visci nel suo "Gravina tra crepuscolo giolittiano e Grande Guerra", leggo che il luogo fu scelto perché era sconsigliato aprire le fosse carnarie, in quanto avrebbero potuto costituire un vero focolaio di esalazioni pestifere, per cui, con delibera del Consiglio comunale n.1/19, fu deciso di inumare i cadaveri in un'area poco distante dal cimitero, già conosciuto come cimitero dei colerosi, in cui vennero sepolte le vittime causate dall'epidemia colerica del 1870.

Luogo, purtroppo, dimenticato, abbandonato, non valorizzato, lasciato ad ogni tipo di scempio e di incuria sia da parte di comuni cittadini ignari e sia da parte dei pubblici amministratori, ignoranti, dal verbo ignorare, più del dovuto, nonostante fosse intriso di storia. Mai una lapide, un ricordo, una testimonianza in grado di trasmettere ai posteri la storia di quel luogo, diventato, per necessità, luogo sacro. Solo ultimamente, ai primi albori di questo nuovo secolo, per iniziativa dell'associazione "La Fenice" fu collocata una croce lignea su un piedistallo in tufo, che il primo febbraio del 2000 fu benedetta dall'allora vescovo della diocesi, mons. Mario Paciello.

Rileggendo le cronache del tempo, molti sono i riferimenti coincidenti con i nostri giorni, in materia di sicurezza, indicazioni, consigli, e prescrizioni igieniche da osservare. Le stesse di oggi, nonostante sia trascorso un secolo. Il prefetto dell'epoca, il dottor Alfonso Lazazzera, con apposita circolare datata 31 agosto 1918, diramò le necessarie disposizioni, da valere su tutto il territorio della Provincia di Bari " relative ai provvedimenti da prendere per far fronte alla malattia a tipo influenzale, che da qualche tempo si è sviluppata nel Regno e in questa Provincia con forme qualche volta gravi, seguita da decessi.

La nota prefettizia proseguiva seguiva: "è necessario che alla popolazione venga fatta presente la necessità di curare la pulizia e l'igiene della persona, delle abitazioni e degli utensili domestici, di astenersi da cibi indigesti e poco nutrienti, di ricorrere subito, appena qualche sintomo della malattia si manifesta, all'aiuto e consiglio del sanitario, di astenersi dal frequentare luoghi chiusi ed affollati, essendo tali locali facili veicoli del morbo. I servizi pubblici di pulizia del paese, di trasporto delle acque luride, di espurgo degli orinatoi devono essere curati con la massima intensità dalle Amministrazioni comunali".

Il sindaco che dovette affrontare questo difficile momento fu Pietro Ianora, con i poteri del F.F. ,il quale, tra l'altro, non potette fare a meno di esprimere tutto il suo apprezzamento, la sua gratitudine ai medici locali: dottori Giovanni Lopez e Michele Gigliobianco, nonché al tenente medico di Aversa, il dottor Luigi Gallo.

Ma i corsi e i ricorsi storici? Bene, bisogna riprenderli da un'epidemia altrettanto storica, importante, devastante che colpì la nostra città negli anni tra il 1918 e il 1920. Un periodo in cui si era ancora in piena guerra, la prima di natura mondiale, in cui la povertà e la mancanza di condizioni igieniche erano realtà incontrastate nel nostro tessuto sociale ed abitativo. Stiamo parlando della febbre spagnola, che si diffuse in tutto il mondo, causando, secondo le stime dell'epoca, nella sola Itali 50 mila vittime. Gravina, purtroppo, pagò un prezzo altissimo in termini di vite umane. I morti furono 144, nel periodo compreso tra settembre e novembre del 1918. Trentasei di essi a ridosso della festa patronale, esattamente dalla vigilia del 28 settembre all'ultimo giorno dei festeggiamenti. C'è da aggiungere, per completezza, che tra i caduti di guerra, 93, in questo funesto anno, e quelli per la pandemia pari a 144 , il totale fu di 237.

I cadaveri, raccolti con mezzi appositamente noleggiati dalle autorità cittadine, come ai tempi della peste milanese di manzoniana memoria, venivano prima depositati presso il cimitero comunale e poi inumati in quella superficie nelle adiacenze del cimitero, conosciuta come Terra santa, che insiste sul lato sinistro della vecchia strada state 96 per Irsina. Dalle note storiche redatte da Amedeo Visci nel suo "Gravina tra crepuscolo giolittiano e Grande Guerra", leggo che il luogo fu scelto perché era sconsigliato aprire le fosse carnarie, in quanto avrebbero potuto costituire un vero focolaio di esalazioni pestifere, per cui, con delibera del Consiglio comunale n.1/19, fu deciso di inumare i cadaveri in un'area poco distante dal cimitero, già conosciuto come cimitero dei colerosi, in cui vennero sepolte le vittime causate dall'epidemia colerica del 1870.

Luogo, purtroppo, dimenticato, abbandonato, non valorizzato, lasciato ad ogni tipo di scempio e di incuria sia da parte di comuni cittadini ignari e sia da parte dei pubblici amministratori, ignoranti, dal verbo ignorare, più del dovuto, nonostante fosse intriso di storia. Mai una lapide, un ricordo, una testimonianza in grado di trasmettere ai posteri la storia di quel luogo, diventato, per necessità, luogo sacro. Solo ultimamente, ai primi albori di questo nuovo secolo, per iniziativa dell'associazione "La Fenice" fu collocata una croce lignea su un piedistallo in tufo, che il primo febbraio del 2000 fu benedetta dall'allora vescovo della diocesi, mons. Mario Paciello.

Rileggendo le cronache del tempo, molti sono i riferimenti coincidenti con i nostri giorni, in materia di sicurezza, indicazioni, consigli, e prescrizioni igieniche da osservare. Le stesse di oggi, nonostante sia trascorso un secolo. Il prefetto dell'epoca, il dottor Alfonso Lazazzera, con apposita circolare datata 31 agosto 1918, diramò le necessarie disposizioni, da valere su tutto il territorio della Provincia di Bari " relative ai provvedimenti da prendere per far fronte alla malattia a tipo influenzale, che da qualche tempo si è sviluppata nel Regno e in questa Provincia con forme qualche volta gravi, seguita da decessi.

La nota prefettizia proseguiva seguiva: "è necessario che alla popolazione venga fatta presente la necessità di curare la pulizia e l'igiene della persona, delle abitazioni e degli utensili domestici, di astenersi da cibi indigesti e poco nutrienti, di ricorrere subito, appena qualche sintomo della malattia si manifesta, all'aiuto e consiglio del sanitario, di astenersi dal frequentare luoghi chiusi ed affollati, essendo tali locali facili veicoli del morbo. I servizi pubblici di pulizia del paese, di trasporto delle acque luride, di espurgo degli orinatoi devono essere curati con la massima intensità dalle Amministrazioni comunali".

Il sindaco che dovette affrontare questo difficile momento fu Pietro Ianora, con i poteri del F.F. ,il quale, tra l'altro, non potette fare a meno di esprimere tutto il suo apprezzamento, la sua gratitudine ai medici locali: dottori Giovanni Lopez e Michele Gigliobianco, nonché al tenente medico di Aversa, il dottor Luigi Gallo.

.jpg)

Ricevi aggiornamenti e contenuti da Gravina

Ricevi aggiornamenti e contenuti da Gravina .jpg)

.jpg)